В Ставрополе завершились реставрационные работы на мавзолее Аланского правителя Х века

Как ранее сообщала «Ставропольская правда», на площадке Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве группа реставраторов из Москвы и Казани вела масштабное восстановление первоначального облика

И вот реставрационные работы завершены, некоторые их итоги подвели участники пресс-конференции в Региональном информационном центре Ставропольского края: руководитель реставрационных работ, кандидат наук в области культурологии, художник-реставратор Анастасия Макарова, художник-реставратор каменной и гипсовой скульптуры и произведений из камня Елена Антонова и координатор проекта сотрудник Ставропольского государственного музея-заповедника Ольга Брилёва.

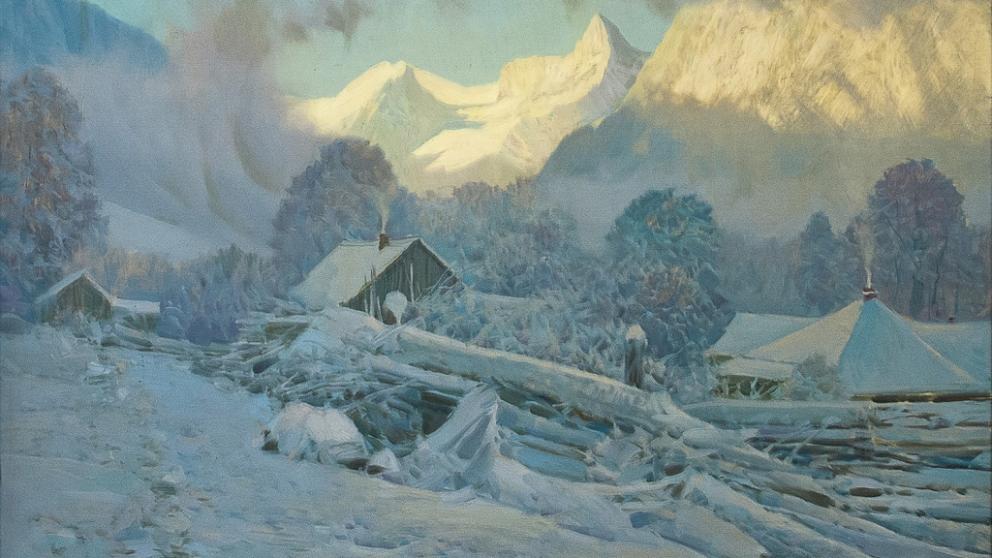

Долгие шесть десятилетий Кяфарский мавзолей ждал своего часа во дворе музея, а до этого были еще целых десять веков в непроходимой лесной чаще Карачаево-Черкесии (которая в момент доставки мавзолея в Ставрополь входила в состав нашего края). Открытый всем ветрам, дождям и прочим природным испытаниям, он оставался бесхозным и фактически заброшенным… Так что можно представить, как нуждался уникальный древний памятник в руке реставратора. И он ее дождался!

Реставрационные работы проходили в три временнЫх этапа – в мае, июне и июле. Они состояли из нескольких технологических процессов в соответствии с реставрационным заданием, утвержденным реставрационным советом музея-заповедника – от расчисток поверхности стен до восполнения на них ряда утрат. Главной проблемой всей работы, отметила А. Макарова, стала задача укрепления бесценных рельефов памятника. Если сейчас посмотреть на мавзолей, видно, что он стал более равномерного цвета и гораздо легче воспринимается взглядом зрителя. А вот другой не менее важной технической проблемой стало укрепление камня, потому что и на рельефах, и на фоновой поверхности было много отслоений и трещин, что угрожало утратой ряда фрагментов. Необходимо было их стабилизировать, укрепить, словом, не допустить худшего – безвозвратной потери замечательных изображений, сюжеты которых раскрывают поистине сказочную историю и судьбу древнего аланского правителя Дургулеля.

Самым трудоемким в ходе работ выдался этап удаления загрязнений в виде многовековых биообрастаний. Скрупулезно и очень аккуратно действовали реставраторы, стараясь не повредить барельефы. Тогда же удалялись следы старого цементного раствора, удерживавшего стены памятника в период его пребывания в музее, поначалу – под открытым небом, и только в 2005 году появилась хорошая защита в виде крыши над музейным двориком… Затем реставраторы начали структурные укрепления упомянутых отслоений. На заключительном этапе заполнялись свежим раствором все швы, выполнены восполнения утрат и в финале – гидрофобизация (обработка поверхности с целью придания водоотталкивающих свойств).

Особую сложность проведенной расчистки подтвердила и Елена Антонова. Реставраторы вели свой тихий целеустремленный «бой» с обильным плотным слоем обрастателей, среди которых был, пожалуй, весь ассортимент возможных наслоений на камне. Например, накипные лишайники, которые внешне даже могут выглядеть симпатично, но у них очень большие корневые системы, проникающие глубоко в камень. К тому же речь о песчанике, а это камень пористый и часто слоистый. И вот биообрастатели постепенно, год за годом проникают корнями в полости подкоркового пространства, где и производят свою разрушительную работу. Но отнюдь не все из них оказалось возможным удалить, как выяснилось в ходе сопутствующих лабораторных исследований. А помимо этих лишайников и водорослевого налета, там еще были и микроскопические темноокрашенные грибы. Конечно, не те, что мы обычно имеем в виду, уточнила

Е. Антонова. Эти грибные наросты выделяют темный пигмент, и очистить камень от них не получилось, несмотря на все примененные технологии… Хотя, с другой стороны, призналась Е. Антонова, реставраторам показалось, что, может быть, до конца-то и не надо удалять, потому что при этом может исчезнуть некий особый внешний флер… Конечно, пришлось повозиться и с опасными отслоениями на рисунках: в нескольких сюжетах под рельефами обнаружилась подкорковая пустота, из-за которой уже вскоре эти рисунки просто бы отслоились и исчезли. Задача стояла укрепить эти «больные» участки.

К счастью для Кяфарского мавзолея, над его обликом и сохранностью трудились чрезвычайно опытные профессионалы, на счету которых десятки возрожденных объектов по всей России. Причем они как раз и работают именно с объектами, находящимися на природе. К примеру, в Москве много приходилось работать на территории кладбищ, где находятся памятники многим известным деятелям. Как поделилась Е. Антонова, изначально белокаменные монументы, длительно пребывая в тени крупных деревьев, тоже сильно обрастают такими же корками и подвергаются опасности… У Кяфарского мавзолея все эти особенности были выражены особенно сильно, ведь и он длительное время находился в сыром климате, без возможности просохнуть… Вот и результат.

Как говорили участники беседы, о каких-то новых открытиях в ходе работ говорить пока рано, далее над этим будут думать специалисты – археологи, историки, хотя уже сейчас есть некие детали, которые дают информацию к размышлению. Эти детали ранее под слоями вековых загрязнений просто не читались. Не стоит забывать, что попытки очистить мавзолей предпринимались в разные годы и не все они были на пользу. Недаром музейщики установили рядом с мавзолеем изображения его барельефов в 3D- формате, чтобы хотя бы так можно было что-то увидеть четче. Сейчас все рисунки читаются гораздо проще. Как добавила А. Макарова, в итоге появилось дополнительное поле для изучения памятника и научной интерпретации его отдельных элементов. Так, над кольцом-отверстием центрального фасада стало хорошо заметно углубление - явно рукотворное и, возможно, своей формой воспроизводящее жест руки. Может, таким образом приходившие к мавзолею ритуально приветствовали своего усопшего правителя?.. Кроме того, также на центральном фасаде стали заметны следы другого оттенка барельефов. Теперь пусть и не столь ярко, но все же видно, что фигуры сюжетов имеют определенный красноватый оттенок. А на двух других фасадах обнаружены остатки древней копоти, которые также удалить полностью не получилось. Что за костры жгли у стен мавзолея?.. Материал для размышлений внимательным исследователям дала и расчистка внутреннего пространства памятника.

Как с удовлетворением отметила Ольга Брилёва, Президентский фонд культурных инициатив предоставляет учреждениям культуры отличную возможность реализовать интересные проекты. Руководитель фонда Роман Карманов не раз подчеркивал именно эту главную задачу фонда. Проект по Кяфарскому мавзолею получил поддержку лишь через несколько лет, настолько велика конкуренция интересных региональных проектов. Сумма гранта составляет около 10 млн рублей. Причем Президентский фонд не дает деньги просто на реставрацию, придается важность социальным аспектам. В частности тому, чтобы как можно более широкая публика – от населения региона до приезжающих туристов – узнала как можно больше о его культурно-историческом наследии. Так что в нашем случае реставрация – это только часть всей работы. Программа проекта предусматривает издание раскрасок для детей, проведение цикла бесплатных экскурсий с дарением таких раскрасок, организацию конкурса детского рисунка на тему памятника. Через месяц в музее-заповеднике откроется выставка и пройдет семинар с подробным ознакомлением с ходом реставрации для всех интересующихся. Эта тема займет также важное место на традиционной Неделе археологии. И конечно, будет такая точка на традиционном фестивале «Наследие степей и гор» с мастер-классом по реставрации предметов из камня. Подобную в прошлом году у нас уже вела Анастасия Макарова, она же согласилась поучаствовать и в этот раз.

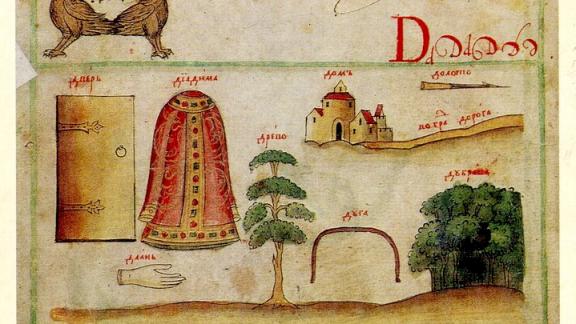

Сотрудники музея уже отмечают возросшую популярность музейного дворика с его лапидарной коллекцией. Многие посетители целенаправленно приходят с вопросом: а где мавзолей? Значит, выбранный с помощью гранта алгоритм работает, что, как подчеркнула О. Брилёва, и отличает эту работу от чисто научной, требующей отчета в виде научных статей, а тут максимально широкий охват и масса публикаций. Мавзолей и до реставрации уже являлся жемчужиной коллекции, привлекая внимание своей уникальностью, поскольку есть другие древние мавзолеи, но наш – с изображениями-барельефами – единственный в своем роде. Теперь он выглядит по-новому, буквально заиграл новыми гранями. И своими открывшимися смыслами дополняет экспозиции залов археологии. Например, на передней стене памятника изображен персонаж с секирой, и такую же секиру воочию можно увидеть в музейном зале. А рассмотрев на стене мавзолея очажную цепь, пойти в зал этнографии и увидеть этот предмет реальным… Что касается остальных «обитателей» лапидария, то реставраторы уже обратили внимание на парочку каменных баб, явно ждущих руки реставратора… Есть с чем поработать.

Теперь благодаря усилиям реставраторов мавзолей продолжает открывать нам свою недописанную ранее историю. Конечно, она дает пищу для размышлений. Ученым еще предстоит осмыслить и описать эту очень важную информацию. Сами реставраторы в целом довольны своей работой с Кяфарским мавзолеем и возможностью ближе узнать Ставрополье. Аланский мавзолей они успели полюбить и искренне называют его уникальным. Хотя где-то в мире редкие аналоги существуют, но для нашей страны барельефы с царем Дургулелем неповторимы. На Кяфарском мавзолее есть некоторые элементы изображений, напоминающие известные барельефы на горе Лашкендар в Абхазии. Ученые называют этот стиль варварским преломлением стиля византийского, и наш мавзолей в искусствоведческом плане относится к такому – варварскому. Но это, разумеется, лишь научный термин, ничуть не умаляющий ценности памятника.

Как рассказала Елена Антонова, еще в 90-е годы ей довелось заниматься каменными памятниками некрополя Донского монастыря в Москве. Тогда набор используемых подручных средств у реставраторов был весьма скудным, не было того масштабного рынка реставрационных материалов и методик, которые появились позднее. Теперь с новыми знаниями и технологиями работать намного удобнее. Но на просторах России спасать еще надо много памятников… Кяфарский мавзолей - несомненно, произведение искусства. Близкое «знакомство» с этим удивительным образцом культуры алан стало для реставраторов новым опытом и знанием, и у них уже появляются идеи погрузиться в это направление глубже… Ибо объектов более чем достаточно.

К открытию выставки, посвященной реставрации памятника, во дворе музея рядом с оригиналом появится макет мавзолея в натуральную величину. Это идея директора музея-заповедника Николая Охонько, который несколько десятилетий занимается изучением мавзолея и предложил внести в грантовую заявку модель памятника. И вот она-то будет раскрашена! На барельефах видны персонажи в одеждах своей эпохи, и на макете их костюмы будут раскрашены в цвета, характерные для той эпохи. Сейчас эта работа уже идет. Такая яркая «картинка», уверены участники проекта, позволит увидеть памятник еще более интересным.

Много неизведанного хранит богатая Ставропольская земля, загадочных памятников еще много на ее просторах. Ежегодно на Северный Кавказ приезжают исследователи ведущих научных институтов страны. И сейчас многие предметы, в разные эпохи найденные на землях Ставрополья, украшают коллекции Эрмитажа, Исторического музея, известных музеев других стран. Ольга Брилёва привела такой пример: на Татарском городище была найдена стеклянная птичка IV века до н.э. (!). С ее помощью ученые узнали о том, как наша территория когда-то была вовлечена в масштабные культурно-исторические процессы. Вот такая археологическая «мелочь» приносит новые открытия.

Ну а древний аланский царь Дургулель мог бы порадоваться за нас, считающих себя в каком-то смысле его наследниками. Музейщики не просто привезли его мавзолей из глухой чащи, но и сохранили, а теперь еще привели в достойный вид и щедро делятся с нами его удивительной, согласитесь – сказочной историей. Которой уже посвятили ученую монографию, театральный спектакль, не за горами и художественный роман, фильм, песня…

1 августа 2025 года