Александр Грибоедов - Русский зять Грузии

Первая встреча А.С. Грибоедова с Кавказом состоялась в 1817 году. А до этого было окончание Императорского Московского университета, служба в Московском гусарском полку корнетом, а по расформированию его – в Иркутском гусарском полку тем же чином. Весной 1816 года вышел в отставку, проживая в Петербурге. Год спустя Грибоедова приняли в Коллегию иностранных дел: вначале губернским секретарем, а затем переводчиком. К этому времени он владел французским, английским, немецким, итальянским, польским, начал изучать греческий. Брал уроки по четыре часа в день, находя язык вовсе нетрудным. Никто в Коллегии не знал столько языков одновременно. В этом же году познакомился с А.С. Пушкиным и В.К. Кюхельбекером, служившими также в Коллегии иностранных дел.

Зная лингвистические способности Грибоедова, управляющий Коллегией иностранных дел, граф Карл Нессельроде предложил Александру Сергеевичу должность секретаря русской миссии в Тегеране.

29 августа 1818 года Грибоедов покинул Петербург. После встречи с матерью Настасьей Федоровной и другими родственниками в Москве продолжил путь на юг. В начале октября выехал из Ставрополя через Тифлисскую заставу по 600-верстовому тракту в столицу Грузии. От Моздока поехали в сопровождении конного казачьего конвоя. На станции Ларс, где несли службу солдаты рабочей роты, остановились ненадолго перед затяжным подъемом до селения Казбеги. В Дарьяльском ущелье узкая дорога требовала особой осторожности. Миссия растянулась на несколько десятков метров. Нависающие скалы ущелья казаки прозвали «Пронеси, Господи». Грибоедов внимательно всматривался, а проедет ли в таком месте фортепиано, инструмент должны были доставить ему отдельно. Добирались около недели, и вот Грибоедов знакомится с Тифлисом. Улицы карабкались вверх к подножию горы, петляя, спускались к лабиринтам Майдана. Персидские купцы с бородами, крашенными хной, деловито укладывали тюками караван. Верблюды горделиво осматривали прохожих. Шум, крики носильщиков, погонщиков, стук игральных костей, лавочки ремесленников, общий гомон – все было необычно. Под горой вытекали и дымились горячие серные ключи, наполняя тифлисские бани.

Доставка фортепиано задерживалась. Александр Сергеевич начал искать инструмент. Нашел в семье Ахвердовых. Прасковья Николаевна, урожденная Арсеньева, приходилась троюродной сестрой матери Лермонтова. Тридцати двух лет она вышла в Петербурге замуж за вдовца, кавказца, генерала Ф.И. Ахвердова. В 1816 году вместе с ним пере-ехала в Тифлис. Федор Исаевич служил начальником артиллерии Кавказского корпуса. В 1820 году его не стало, и на Прасковью Николаевну легли заботы о детях: Софья и Егор остались от первого брака, а маленькая Даша была их общим ребенком. Большой каменный дом с мезонином Ахвердовых занимал подгорную часть города. За домом раскинулся обширный фруктовый сад. Рядом протекал Сололакский ручей. (Отсюда современное название района Тбилиси – Сололаки, где родился, провел детство и юность автор статьи. – В.К.) Хозяйка дома, образованная женщина, увлекалась живописью, музыкой, много читала, дом ее был центром всего культурного общества Тифлиса, часто бывала там и семья Чавчавадзе.

Из воспоминаний П. Ахвердовой, хранящихся в архиве Государственного исторического музея (Москва): «Князь Александр Герсеванович, супруга Соломэ, матушка Мариам, маленькие княжны Нина и Катенька, сын Давид, нам как родные дети росли, воспитывались вместе, постоянно играли в нашем доме. Семьи Ахвердовых и Чавчавадзе издавна были связаны родственными и дружескими отношениями. Когда приходил Александр Сергеевич Грибоедов, все оживлялось. Музыка и любовь наполняли дом. Он чувствовал себя здесь очень свободно, отдыхая душой. Милый Саша садился за фортепиано и играл для девочек что-нибудь красивое, большей частью вальсы собственного сочинения, напевал и импровизировал». Так Александр Сергеевич познакомился с шестилетней княжной Ниной Чавчавадзе, которая спустя 10 лет станет его женой.

Новый, 1819 год Грибоедов встретил в Тифлисе, а 28 января русская миссия выехала в Тегеран. Все четыре года пребывания в Персии Грибоедов добросовестно выполнял свои обязанности, вел долгие переговоры о возвращении в Россию солдат, плененных иранцами. В своем дневнике он записал: «Хлопоты за пленных…голову мою положу за несчастных соотечественников». Находясь в Персии, он выучил персидский, которым свободно владел, неплохо знал турецкий и арабский. Это очень выручало в его постоянных разъездах между Тегераном, Тавризом и Тифлисом.

Весной 1821 года генерал А. Ермолов предоставил Грибоедову отпуск, и он покинул Кавказ с радостью. Фортепиано продал, надеясь больше не вернуться. Затем были Москва, Петербург. В Северной столице сблизился с членами Северного общества – братьями Н. и А. Бестужевыми, К. Рылеевым, Евг. Оболенским, С. Трубецким и другими будущими декабристами. Возвращаясь из отпуска в мае 1825 года, Грибоедов в Киеве, где сосредоточилось наиболее радикальное ядро движения декабристов (С.И. Муравьев-Апостол, А.З. Муравьев, Н.П. Бестужев-Рюмин, С.П. Трубецкой), выразил свои сомнения относительно успеха восстания, обозначив с ними свои идейные разногласия.

Последующие месяцы он провел на Северном Кавказе, в станицах Екатериноградской, Червленной, крепости Грозной, рядом с А. Ермоловым. Отношения между ними были неровные, но добрые. Генерал высоко ценил ум, дипломатические навыки, знание языков Грибоедовым.

Когда восстание на Сенатской площади было подавлено и на допросах прозвучала фамилия Грибоедова, то за ним с приказом об аресте был отправлен фельдъегерь, о чем в крепости Грозной Ермолов предупредил Грибоедова, дав возможность Александру Сергеевичу уничтожить компрометирующие бумаги: среди них могли быть письма К. Рылеева, В. Кюхельбекера, А. Бестужева, уже находящихся под арестом. Грибоедова доставили в Петербург, но спустя четыре месяца выпустили с оправдательным аттестатом.

…Снова Грузия. Но теперь шла Русско-персидская война. На смену Ермолову Николай I назначил Паскевича, отношения с которым у Грибоедова сложились хорошие. После подписания 10 февраля 1828 года Туркманчайского мирного договора с персами Паскевич отправил Грибоедова с донесением о победе в Петербург. Александра Сергеевича принял Николай I, обласкал, дал денежное вознаграждение, орден Анны II степени, чин статского советника. Грибоедов успокоился, надеясь в этот раз уже не возвратиться в Персию. Однако царь понимал, что вытребовать у персов контрибуцию мог только Грибоедов, имея огромный опыт в дипломатии. Грибоедова назначили послом России в Персии. Покидая Петербург, он поделился с друзьями недобрыми предчувствиями: «Я еду на растерзание шаха, он не простит мне договора».

В Тифлисе навестил, как всегда, Ахвердовых. Сидел напротив Нины Чавчавадзе, глядел на нее, задумывался, сердце билось учащенно. Вскоре предложил Нине руку и сердце, и она согласилась. Обрадованная Прасковья Николаевна всплеснула руками: «Слава Богу, а то тут сватается бог знает кто! Александра Сергеевича мы знаем десять лет». 22 августа они обвенчались в Сионском кафедральном соборе. В первой декаде сентября посольство выехало в Персию во главе с Грибоедовым и его женой. В Тавризе они задержались на три месяца, надо было в Тегеране решить вопросы, связанные с прибытием посольства. Это были три месяца короткого семейного счастья.

В начале декабря посольство выехало в Тегеран. Молодую жену он вынужден был оставить в Тавризе, так как она тяжело переносила беременность. Прощаясь с Ниной, сказал: «Не оставляй костей моих в Персии; если умру, похорони меня в Тифлисе, в монастыре Святого Давида».

В одном из своих писем он писал Нине: «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить… Чем далее я от тебя, тем хуже. Потерпи еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда не разлучаться». Увы, этим надеждам не суждено было сбыться. 30 января 1829 года в Тегеране толпой исламских фанатиков русское посольство было разгромлено и все его сотрудники во главе с Грибоедовым убиты. Обезображенное тело Грибоедова было опознано по некогда пробитой руке.

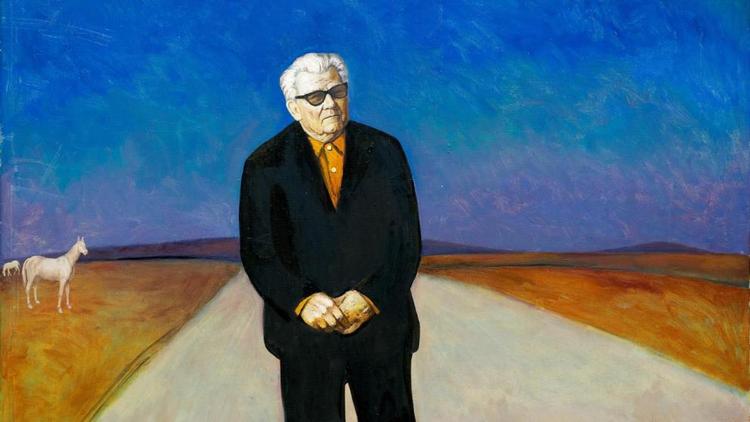

Летом 1829 года поэта-дипломата хоронили там, где он просил быть похороненным. По узкой крутой тропинке, заросшей ежевичными кустами, траурная процессия в несколько десятков людей поднимала гроб с останками Грибоедова к монастырю Святого Давида на гору Мтацминда. Многочисленная толпа тифлисских жителей следовала за печальным шествием. Сопровождала гроб юная вдова Нина, рядом с ней шли близкие родственники. На могиле князь А. Чавчавадзе в прощальном слове произнес: «Чвени сидзе (наш зять – по-грузински) – русский зять Грузии».

В ноябре 1837 года два других русских поэта – М.Ю. Лермонтов и поэт-декабрист А.И. Одоевский по пути к месту службы на Кавказ – в Нижегородский драгунский полк – посетили имение Чавчавадзе в Цинандали. У них был долгий теплый разговор с вдовой Грибоедова. Нина Александровна подарила на прощание Михаилу Юрьевичу семейный кинжал. Позднее Лермонтов напишет стихотворение «Кинжал»:

…Лилейная рука тебя мне поднесла

В знак памяти, в минуту расставанья,

И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,

Но светлая слеза – жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мне,

Исполнены таинственной печали,

Как сталь твоя при трепетном огне,

То вдруг тускнели, то сверкали…

В 1832 году Нина Александровна поставила памятник Грибоедову, созданный итальянским скульптором С. Кампиони: в каменном гроте над могильной плитой бронзовая фигура женщины, в безудержном горе обхватившей руками крест надгробия. Надпись на боковой плите известна ныне и в России, и в Грузии: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя».

15 января 2016 года

Карп, форель и осетровые

В Ставрополе введен в эксплуатацию новый центр обработки данных

Ставропольский доктор медицинских наук рассказал о правилах зимнего ухода за кожей

В РИЦ СК состоялась пресс-конференция с участием представителей гандбольного клуба «Виктор»

Домашний театр в Старомарьевке поставил спектакль по стихам бойца СВО