Победа сердца

Карета остановилась. Окна дома, снимаемого Карамзиными, были ярко освещены, вдоль широкой улицы стояли экипажи приехавших гостей. Лермонтов легко взбежал по ступеням крыльца. В прихожей, сбросив на руки седовласого лакея свою шинель и подав форменную фуражку, отрывисто бросил:

– Доложи!

А сам подошел к высокому, в полный рост, зеркалу. Он был в армейском мундире, но без погон. На шее чернел завязанный шелковый платок, охваченный высоким белоснежным воротником рубашки. Лицо показалось ему смуглей и бледней, чем обычно. А глаза – печальными и очень усталыми. Эту ночь, обуреваемый раздумьями, он действительно спал скверно. Светлый вихор надо лбом, ярко освещенный настенным канделябром, выделялся шире, чем прежде, среди темно-русых волос. «Неужели седею?» – удивился он своему неожиданному открытию…

– Милый Лерма! Как я рада вас видеть! – прозвучал за спиной звонкий голос Софьи Николаевны, хозяйки салона. – Все уже здесь. Ждем только вас!

Он порывисто обернулся, взял руку этой обворожительной, стройной женщины, припал губами к ее удлиненной, отдающей свежим ароматом ладони и взглянул исподлобья. Сердце екнуло: «Покинуть этот дом, эту красавицу, круг родственных душ… Покинуть ради походных биваков, невежественных болванов и диких аулов… И, вероятно, навек! Как тяжело!».

Однако ничем не выдал своего смятения:

– Я нахожу покой, дорогая Софи, только под этим кровом. Возможно, сегодня последний раз в жизни…

– Полноте, Мишель. Прошу не стенать и не хныкать, чтобы предстоящая дорога выдалась легкой! Идемте, Додо заждалась вас…

В гостиной было довольно многолюдно: Ростопчина, Александра Смирнова, братья Карамзины, Вяземский. Среди незнакомых дам и бравого черноусого ротмистра сидела в уголке Наталья Николаевна Пушкина. Они были знакомы уже не первый год, но близко не сходились. Лермонтов уловил ее сосредоточенный взгляд и, невольно улыбнувшись, издалека кивнул. Она также ответила легким движением головы. И он, втайне считавший ее женой, недостойной гения и причастной к гибели Пушкина, впервые ощутил странное желание поговорить...

– Ну-с, сердечный друг, не припасли ли вы нам напоследок чего-нибудь новенького? – лукаво блестя глазами, спросила Софи.

– Да, да! – требовательно, тоном родственницы, подхватила рослая Александра Осиповна Смирнова, тряхнув гривкой белокурых волос. – Уж побалуйте, господин поручик, нас своим талантом.

– Наверняка бы побаловал, ежели б ведал, под каким соусом его готовят или подают сырым, – отшутился Лермонтов, прищуриваясь от яркого света. – Увы, Александрин, нынче я с пустыми руками.

– Так напишите сейчас, как в прошлый приезд, год назад! – предложила Смирнова, урожденная Россетти, со свойственным южанкам веселым упрямством. – Глядели-глядели в открытое окно и написали шедевр. Или почитайте нам стихотворения по выбору.

– Позвольте просто напомнить строки, написанные в вашем альбоме:

Что ж делать?..

Речью неискусной

Занять ваш ум мне не дано…

Все это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно…

– Грустить сегодня запрещено! – решительно возразила хозяйка дома и, взяв Лермонтова под руку, повела к Ростопчиной. – Дорогая Додо, заставьте улыбаться нашего поэта. По крайней мере, уймите его нерусский сплин.

И он с трепетной радостью поцеловал руку поэтессы, маленькую и легкую, как у девочки. И продолжительным взглядом ответил на ее взор, теплый, дружеский, слегка печальный. Додо для этого прощального вечера выбрала карминное платье из штофа, с большим декольте, украсила грудь рубиновым колье. Высокая прическа, открывшая ее маленькие розовые ушки, в которых сияли треугольные серьги, очень шла ей, делая еще моложе и прелестней.

– Вы сегодня выглядите как греческая богиня! – полушепотом восхищенно сказал Лермонтов.

– Почему же – греческая? – удивленно вскинула свои длинные ресницы приятельница.

– Потому что у вас классический профиль. Если останусь жив и вернусь с Кавказа, непременно нарисую ваш портрет. Я думаю, для успеха женщины, пишущей стихи или выступающей на театре, необходимо непреложное условие: она должна быть красива. Предмет искусства и поэзии прежде всего – любовь. Представьте пигалицу, вопиющую о собственном чувстве. Нос картофелиной, глазки как зернышки, ноги коротки, как у оловянного солдатика, а сия чувственная особа страдающе молит: «О, приди ко мне, мой любимый и страстный! Я осыплю тебя поцелуями!».

– C’est trop!1– протестующе воскликнула Ростопчина.

– Я говорю, как думаю. Кроме жалости и отвращения уродство ничего вызвать не может. А нашему брату, мужчине, многое прощается. Он не обязан пленять красой! Более того, красавчики вызывают у меня отторжение. Мужчина должен быть храбр, умен и великодушен. И ему, женскому рабу, достаточно пасть пред ней на колени и просить у избранницы милости. Ведь она – владычица мира. Женщина, ее красота – кумир поэтов и служителей муз. Вот я и говорю, Додо, что бог дал вам талант в придачу к красоте!

– Да, не хотела бы я попасть к вам на язычок, – то ли с укором, то ли с сожалением проговорила княгиня. – Вы, Лерма, как всегда, бросаетесь в крайности. Внешность дается богом и природой. И если есть среди нас, женщин, земная богиня, несравненная по женственности и красоте, по уму, то это Натали Пушкина. Потеря мужа, страшное несчастье изменили ее, но не сделали менее прелестной. Взгляните на нее исподволь. Разве может кто-либо из нас сравниться с ее скульптурной фигуркой или глазами, отливающими, как мокрый чернослив?! Она – само совершенство. Только Натали и могла быть достойна великого человека!

– Узнаю поэтическую натуру! Но так ли это? Не слишком ли была она при жизни мужа благосклонна к тем, кто волочился и оказывал недвусмысленные знаки внимания? – резким голосом перебил Лермонтов.

– Моn амi, вы противоречите сами себе, – укоризненно покачала головой Додо и усмехнулась. – Сначала вы мне доказывали, что женщина обязана быть прекрасна, а теперь, если она такова, вы хулите ее за то, что ею восхищаются и ухаживают мужчины.

– Ничуть, о, мудрейшая! Я говорю о нравственности.

– И я тоже! Упрекнуть Наталью Николаевну, поверьте, даже мне, светской даме, существу пристрастному, не в чем. Софья Николаевна – ее сокровенная подруга. Она охарактеризует вам Натали лучше всех. Софи гостила, если не ошибаюсь, в доме Пушкиных как раз в тот час, когда раненого Александра Сергеевича привезли с дуэли. И едва ли не последней видела его перед кончиной. Вы же, много переживший, знаете: горе измеряется глубиной, которую ничем и никак не подделаешь. Натали была на грани умопомешательства. И только недавно прервала добровольное уединение в родовом гнезде. Нет, Мишель, вы относитесь к Наталье Николаевне несправедливо. И будете об этом жалеть…

Лермонтов промолчал. Вздохнув, достал из кармана мундира табачную коробку, прикурил пахитоску от свечи канделябра. Вновь уловив добрый, грустноватый взгляд приятельницы, порывисто произнес:

– Жутко тоскливо. Прощаюсь! Прощаюсь навсегда… Не хочу уезжать! И чувствую, как по-доброму изменился здесь, в вашем кругу, вообще в столице. Даже сентиментальным стал. Сегодня, когда ехал по Невскому, увидел удивительно ясные и чистые звезды, как будто говорившие одна с другой. И слезы навернулись… Почему-то стал сильней ощущать природу, интересоваться людьми и не судить их прежними мерками. И все больше думаю о российском обществе, о народе нашем, – и приглушенно заговорил по-французски: – Ce qu’il y a de pire, ce n’est pas qu’un certain nombre d’hommes souffre patiemment, mais c’est qu’un nombre immense souffre sans le savoir.2

– Я совершенно согласна. Слова, достойные афоризма, – заметила Додо, искоса наблюдая, как некоторые из гостей раскланиваются с хозяйкой и выжидающе останавливаются у дверей. – Мишель, с вами хотят проститься. Ужин пройдет в узком кругу.

Короткие минуты, в которые он обнимался и обменивался репликами с приятелями и пожимал руки незнакомым молодым людям, среди которых выделялся светловолосый прапорщик, глядевший на него с благоговением, растрогали Лермонтова. Обойдя кружок Ростопчиной, к которому присоединились братья хозяйки, блистательные гвардейские офицеры, он прошел вдоль ряда красных кресел, пахнущих кожей, и стульев, расставленных так, чтобы гостям было удобно общаться. Совершенно случайно в тот момент, когда Лермонтов остановился напротив Натальи Николаевны, ее две дамы-собеседницы и усатый гусар поднялись и удалились к выходу. Она, не скрывая удивления в своих огромных, завораживающих глазах, встала и приятельски протянула руку. А он, ощутив, как кровь прихлынула к вискам, странно оробел… Неуклюже прошел к свободному креслу…

– Мы одновременно посещали Карамзиных не один раз, но… Почему-то вы избегали меня, Михаил Юрьевич,– с доверительной теплотой проговорила Пушкина, и он отметил ее приятный грудной голос и четкую речь. – С того дня, когда моя сестра передала мне листок с вашим стихотворением «На смерть поэта», я заочно полюбила вас как человека и единомышленника. Я нашла в этом стихотворении некое утешение, поняла, что мою скорбь разделяют и другие. В такие страшные дни это важно. Потом я узнала, что вы понесли лишения и были наказаны ссылкой, и это еще больше заставило меня относиться к вам с глубоким уважением. Поэтому я хочу, пусть запоздало, поблагодарить вас за стихи о покойном муже, за то, что всегда хорошо отзываетесь о нем. Мне об этом говорили и Жуковский, и Вяземский.

– Весьма польщен вашей оценкой литературных опытов, – обретя привычное состояние духа, Лермонтов взглянул в глаза Натали. – Я только слышал о вас, встречал вас, но совершенно не знал… Каюсь! Точно незримая преграда стояла между нами. Не знаю, почему свет так враждебно настроен ко мне. Я никому не делал зла, старался быть искренним и честным. А за это подвергся отчуждению и остракизму!

– Мне это знакомо особенно, – понимающе кивнула Натали, и ее глаза подернула тень. – После гибели мужа весь мир земной, казалось, восстал против меня. Возможно, Бог и наказал меня за что-то, но только не за измену. Я любила и поныне люблю одного мужа. Как верно сказал Ларошфуко: «Великое чудо любви заключается в том, что она унимает кокетство». Мне оно было неведомо, потому что никто не мог сравниться с моим Сашей…

– Я давно намеревался выразить вам, самому близкому человеку Александра Сергеевича, восхищение его творчеством и поклонение! Я никогда бы не постиг счастья открытий и созидания, тайных глубин поэзии, если бы не стал прилежным учеником Александра Сергеевича. Я не преувеличиваю!

Наталья Николаевна заинтересованно склонилась, и его окатило чувство восторженного озноба от сознания, что перед ним первая красавица России, любившая и любимая гения! Ее темно-русые волосы были расчесаны на пробор и уложены с необыкновенным искусством, так что локоны ниспадали к ушам, открывая лоб, который пересекала по верхнему краю фероньерка, золотая цепочка с изумрудом в дорогой оправе. Восхитительно сидело на ней и зеленое платье с шаровидными рукавами, отороченными кружевцами, плотно облегающее грудь и узкую талию. Нечто магнетическое было в выражении ее лица с чудесной матовой кожей, в ее плавных жестах…

Лермонтов смущенно покраснел и вдруг спросил:

– Как вы считаете, Наталья Николаевна, только ответьте откровенно, могли бы мои произведения понравиться вашему мужу?

Натали отвела взгляд, сосредоточенно размышляя.

– Безусловно! Я совершенно убеждена, что он не сдержал бы восторга, как всегда радовался новым талантам. Иногда он снится мне, и мы беседуем, хотя я не запоминаю о чем… Я до сих пор как бы чувствую его присутствие, интуитивно следую его подсказкам… Вы наверняка бы стали с ним друзьями!

Лермонтов улыбнулся, замигал, стараясь скрыть предательски навернувшиеся слезинки. Сердце колотилось как бешеное!

– Сегодня у меня самый печальный и самый счастливый вечер в жизни, – признался он, доверчиво понизив голос. – Счастливый потому, что я узнал вас и услышал то, о чем даже не мечтал. А печальный… верней, прощальный, оттого, что едва ли я вернусь с Кавказа… Точно камень лежит на груди… А намедни ездил я с приятелем к немке-ворожее. К той самой Александре Филипповне, что предсказала вашему мужу смерть от «белого человека». Дантес, как мне известно, блондин… И она нагадала мне, что больше не быть в Петербурге, что «ожидает меня отставка, после которой уже ничего не пожелаешь». Я посмеялся было, поскольку в тот самый день продлили отпуск. Ан вышло, что она не ошиблась…

– Милый Михаил Юрьевич, не верьте предсказательницам. Это грех. Это от лукавого. Нами распоряжается Господь. Молитесь и надейтесь на его помощь. Вы молоды и умны, вас ожидает блестящая будущность! Только об одном вас прошу: поберегите себя там, в баталиях кавказских. Будьте благоразумны. Теперь вы принадлежите не только себе, но и России. Я буду ждать вашего возвращения. Сердце мне подсказывает, что все будет славно!

– Если я вернусь, я заслужу ваше прощение за былую отчужденность и холодность. Я ведь воспринимал вас как бесчувственную светскую львицу, неприступную красавицу. А нашел искреннего и близкого по духу, чистосердечного человека…

– Мне вас прощать не за что, – ласково промолвила Натали, вставая. – Напротив, я винюсь, что не говорила вам, Михаил Юрьевич, о своей любви к вашему творчеству. И особенно рада, что, вопреки, как вы выразились, «неприступной красоте», вы подошли ко мне, как к другу… Извините. Il faut partir!3

Карамзины с удивлением наблюдали за этой затянувшейся беседой, зная тайную враждебность Мишеля к Пушкиной и дивясь столь быстрой перемене, произошедшей с ним.

Вечер подходил к концу, и Лермонтов все острей ощущал безвозвратный бег минут. Наконец лакеи открыли двери в столовую, и оставшиеся гости двинулись к столу.

– Наталья Николаевна очень тронута, что вы подобрели к ней и наговорили комплиментов, – с радостью сообщила хозяйка, ведя его под руку. – Жаль, что уехала. Мы очень дружны. Я не знаю сердца отзывчивей и добрей, чем у нее… Мне кажется, Мишель, у вас улучшилось настроение. Уж не она ли тому причиной? Ну, и как вам наша красавица? Повержены в прах?

– Повержен. Но не только красотой. Вы правы, Софи. Есть сила иная, неодолимая… Я побежден ее сердцем.

--

1 Это слишком! (фр.)

2 Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого (фр.).

3 Нужно ехать! (фр.)

14 октября 2014 года

Глава Ставрополя провёл прямую линию в соцсетях

Краевые власти модернизируют первичное звено здравоохранения Ставрополья

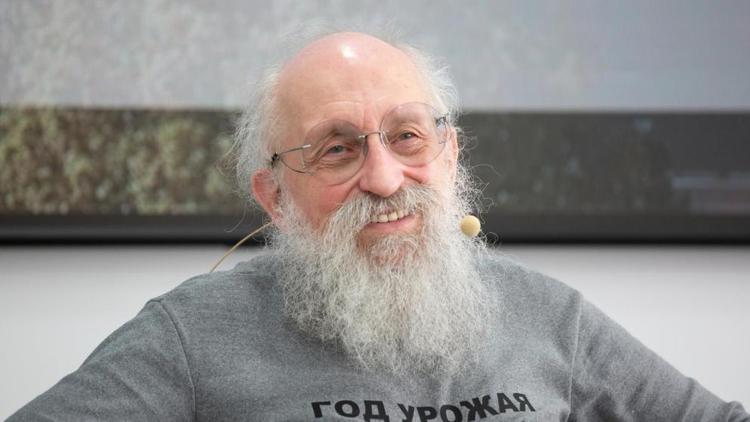

Анатолий Вассерман поделился со ставропольцами мыслями о будущем

Общество инвалидов в Апанасенковском округе: второй год решение проблем сообща

Ставропольские поисковики установили имя ещё одного героя-освободителя