Сармат

(Отрывок из рассказа)

Лестница была очень крутая с вытертыми кое-где до железного каркаса ступенями и вела в ад.

Ад находился на верху лестницы, перепутывая все представления о добре и зле, потому что во зло приходилось не скатываться, как принято, а подниматься, затрачивая уйму усилий, – как во власть.

На самом деле, на верху лестницы находилась не власть, а обыкновенная трущобка суетливого курортного города.

Город не особенно пышно, но разрастался и цвел на глиноземах и известняках, жадно всасывал скудеющие минеральные источники. Культивировал лечебную профилактику, мелкий отпускной развратец, умеренную спекуляцию всем понемногу – от кустарных тапочек до лечебных процедур. В упор не замечал жесткого горного солнца над головой, синего, вечно-весеннего неба, талого ветра с гор, запаха озона и подсыхающих трав. Считался между тем филиалом рая, землей обетованной, мировым курортом. Впрочем, многие действительно оживали, побывав здесь, благодаря нерушимому покою предгорий, в котором тонула мелочность здешней жизни, и целебному климату, который высушивал все – от булькающих мокротой трахей до воспаленных слизистых вожделений.

Может быть, угадав свойства здешнего климата каким-то подспудным чутьем, и прикочевал сюда Серпокрылов, член Союза писателей, алкоголик, самец с коротенькими кривыми ножками и длинным, жаждущим жизни торсом, сармат, как в тайных своих мечтаниях окрестил он себя за любовь к творческим командировкам и разгульной бивачной жизни.

Правда, жизнь та давно миновала. Сравнительно давно, с тех пор как прогремел над сивой лысиной Серпокрылова хмельной шестидесятилетний юбилей. С тех пор как друзья-собутыльники вывели его – пьяненького – под белы ручки на центральную улицу столицы, забитую рекламой, иностранцами и милицией, да и бросили на произвол, как говорится. И вот после пьяных подвигов, когда он хватал соблазнительных иностранок за что попало и на всю улицу имени великого пролетарского писателя и человеколюба проклинал нынешнюю власть, «запродавшую страну международному сионизму», его вызвали куда надо и недвусмысленно предложили на выбор: либо положить на стол членский билет, а потом – небо в клеточку, либо покинуть столицу в течение ближайшей недели – навсегда. Тогда-то он, оставив жену, не пожелавшую следовать за супругом в изгнание, и срочно обменяв часть своей московской квартиры на барское жилье в городке, о котором повествуется, оказался на вершине злополучной адской лестницы.

Считалось, что главная цель переезда – избавиться от алкоголизма. Но было и еще нечто неназываемое, что заставило сармата Серпокрылова в последний раз и, пожалуй, без особых сожалений сменить стоянку.

Возможно, Серпокрылов и впрямь был сарматом*. Нам ничего достоверного об этом неизвестно, зато легенда доносит до нас, что был Серпокрылов когда-то действительно известным литератором, поэтом, реальным кандидатом на Государственную премию. Самой известностью своей, своими политически выдержанными поэмами, самим существованием своим в перенаселенной коммуналке великой советской литературы, а вовсе не по злобе душевной потеснил он в ту пору многих и многих. Была у него в престижном и живописном районе столицы огромная светлая квартира окнами к лесу, в котором и пользовался Серпокрылов своей известностью и льготами члена Союза писателей.

Нескончаемым потоком шли к нему начинающие и маститые уже собратья по перу за советом, поддержкой, а то и просто так, «на огонек», погреться в ледяных лучах его всесоюзной славы.

Как-то он рассказывал – в «аду» уже, под рюмочку перцовой, со слезами счастья на глазах, что пришел к нему однажды в его бывшую квартиру молоденький, длинный и тощий паренек и, переступив только порог, вскинул и распахнул руки с звонким восклицанием: «Ах, сколько света!» Вскоре этот паренек стал, можно сказать, всемирно известным поэтом «новой волны», которая (Серпокрылов ничуть не обижался на это) смыла сармата Серпокрылова и многих-многих его соратников с литературного поля современности.

Зато теперь он, смытый, но все еще живой пьяница и никакой поэт, любил погреться в холодном свете славы того бывшего паренька, потому что ясно ощущал Серпокрылов в пришельце какую-то свою вековую закваску, свою «галечку», что ли, свой узковатый взор, и норов, и хватку кочевника. «Уж не сармат ли он?» – подумывал иногда Серпокрылов. Одного не мог до конца понять: о каком свете воскликнул тогда паренек? О свете, переполнявшем его подмосковную квартиру, о золотистом ли сиянии предвечернего залесного солнца или о неоновом свечении тогдашней его, Серпокрылова, удачи? И еще один смутный вопрос маячил рядом с предыдущими: «Почему слава его тогдашняя дышала таким адским холодом, что и сегодня под щедрым южным солнцем он никак не мог отогреться?».

Правда, все эти «мировые» вопросы все реже волновали Серпокрылова. Зато возник другой сумрачный вопрос: «Как быть?».

Дело в том, что долги и дела столичные его больше не трогали: отрезанный ломоть. Все равно он не мог заставить себя завершить перевод огромной поэмы знаменитого национального автора: его не трогали и бессмысленные подвиги здоровенного народного героя – основного персонажа поэмы, ему не давал пищи суконный подстрочник, не хотелось уже выдумывать «национальный эпос» за бесплодного автора, да и тратить на никому не нужную работу свою центровую идею «прозаизации стиха».

Кроме того, издательство «Светоч», с которым был в свое время заключен договор на перевод, было реорганизовано в издательство «Прогресс», и новые зубастые руководители, естественно, стремились избавиться от безнадежных «исполнителей», даже аванс десятитысячный, давно истраченный Серпокрыловым, соглашались списать по статье «творческая неудача».

Но списанный долг – не основание для оптимизма, ибо оплатить им даже самый легкий завтрак с чекушкой родной беленькой, увы, невозможно. Поэтому Серпокрылов искал работу.

Когда-то, до войны еще, Серпокрылов работал в одной довольно крупной газете. Но с тех пор, со времен той гигантской волны, вознесшей Серпокрылова, но смывшей многих и многих, возможно, куда более достойных, с тридцать седьмого года в трудовой книжке сармата не было ни одной записи. Этот факт ставил теперь в тупик даже очень опытных кадровиков, потому что выходило, будто Серпокрылов является отъявленным тунеядцем. С другой стороны, все-таки член Союза! Если бы попытался Серпокрылов устроиться на какую-нибудь солидную должность – администратора, например, или завклуба, или метрдотеля, ему, возможно, это и удалось бы. Но кадровиков совершенно сбивало с толку стремление поэта пристроиться швейцаром, вахтером или ночным сторожем. Не могли же они, в самом деле, знать, что именно ночным сторожем работал где-то в этих местах задумчивый скиф поэзии Виктор Хлебников. Конечно, не из чувства подражания или там зависти действовал Серпокрылов, а из практичного соображения, что подобные должности оставляют много времени для фантазии и поэтической работы. Впрочем, в фантазии и заключалась для Серпокрылова вся поэтическая работа, больше того – вся жизнь.

Конечно, Серпокрылов не пылал факелом, не практиковал поэтического шаманства. Но он любил мечту. И любил, по-своему, процесс письма, записывания причудливых мыслей. А главное в писательстве было для него воссоздание детали, точной подробности…

Взялась фантазия в нем неизвестно откуда и оказалась, пожалуй, первым угрожающим признаком еще в пору подъема Серпокрылова. Потому значительно позже Серпокрылов привык, покорился фантазии, подобной сну наяву, нашел даже некоторую прелесть в подчинении непрошеной гостье, вызывавшей в нем острые видения. Но в тот первый раз явление это смутило не только окружающих, но и его самого, хотя он не придал тогда истинного значения этому наваждению. Он и теперь-то, уже окончательно подчинившись и приняв тот факт, что фантазия заполняет все пространство и время, освободившееся в нем от прежнего бесцветного Серпокрылова, зазеркальной какой-то материей – он и теперь-то, как сказано, считал фантазию свою странной и бесполезной забавой.

Стоит остановиться на том первом взлете фантазии, пока сам Серпокрылов у основания потертой лестницы собирается с силами, чтобы влезть из шумного рая весенней улицы в простуженный ад своей нынешней квартиры.

А случилось это в то самое время, когда поэма Серпокрылова «Звезды на башнях», кажется, была выдвинута на присуждение Государственной премии. Правда, премия ускользнула от Серпокрылова из-за одной фразы, ставшей сразу же легендарной (впрочем, как и все фразы, оброненные Главой комитета по присуждению). Рассказывают, Глава комитета, прочитав поэму, откинулся на спинку глубокого кожаного кресла, раскурил знаменитую свою трубку, набитую драгоценным душистым табаком марки «Герцоговина флор», сделал глубокую затяжку и, мастерски выпустив три синеватых колечка дыма, молвил: «Хараша паэма и палэзна. Но хватыт с нас аднаго Маяковского»…

Журнал «Южная звезда», 2006, № 2.

* Сарматы – древние кочевые племена ираноязычной группы.

Глава Ставрополя провёл прямую линию в соцсетях

Краевые власти модернизируют первичное звено здравоохранения Ставрополья

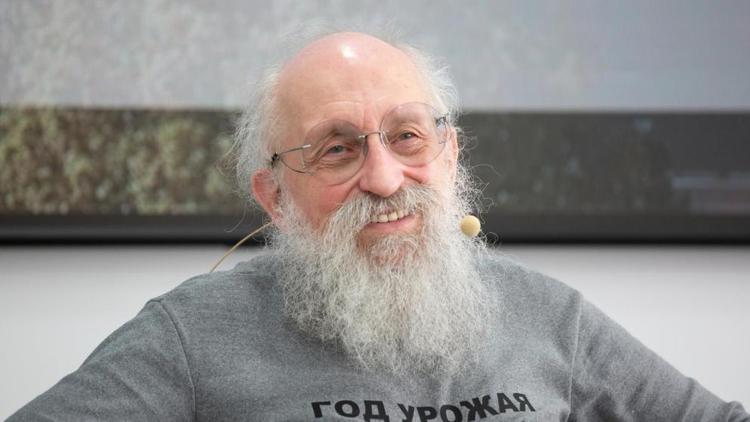

Анатолий Вассерман поделился со ставропольцами мыслями о будущем

Общество инвалидов в Апанасенковском округе: второй год решение проблем сообща

Ставропольские поисковики установили имя ещё одного героя-освободителя